放射線科

当放射線科は2019年にX線CT装置、血管撮影装置、一般撮影装置(FPD)等の高度医療機器を更新いたしました。

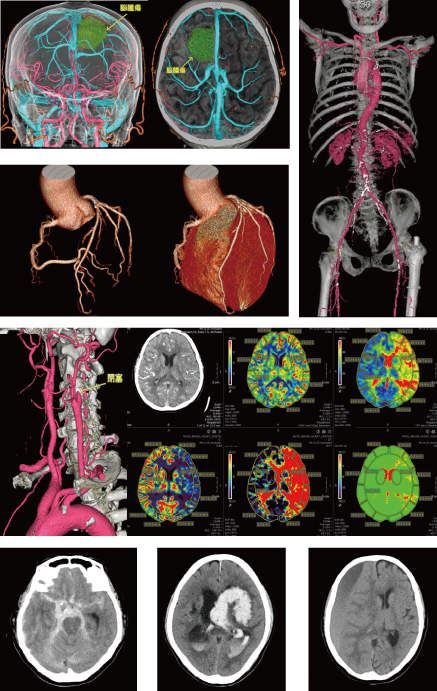

当放射線科は2019年にX線CT装置、血管撮影装置、一般撮影装置(FPD)等の高度医療機器を更新いたしました。最新鋭の320列ADCT導入により、従来の64列MDCTよりも放射線被ばく・造影剤使用量・撮影時間を大幅に低減すること可能になりました。ボリュームスキャンにより頭部領域では4D撮影や全脳のCT perfusion検査、心臓領域では不整脈のある患者さまでも精度の高い冠動脈撮影が可能です。

血管撮影装置は関東初の高精細検出器を搭載し、より安全で正確な血管内手術を行っています。

最新の画像解析ワークステーションにより、精度の高い3D画像を提供しています。

2020年には線量管理システムを導入し、患者様の各種検査に伴う被ばく線量を適正に管理し、安全で安心な検査を受けていただけるよう日々努めています。

業務内容

血管撮影

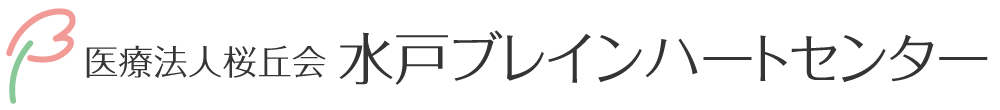

脳神経領域

カテーテルと呼ばれる細い管を目的の脳血管まで挿入し、造影剤を注入して血管の状態を撮影する検査です。脳動脈瘤や血管の閉塞、脳腫瘍などを診断する検査です。

また、当院ではIVR(インターベンション・ラジオロジー)と呼ばれる血管内治療を行っています。IVRでは、脳動脈瘤に対するコイル塞栓術、血管閉塞に対する血栓回収術、頸動脈狭窄に対するステント留置術、脳腫瘍や血管奇形に対する異常血管塞栓術などの治療を行っています。

カテーテルと呼ばれる細い管を目的の脳血管まで挿入し、造影剤を注入して血管の状態を撮影する検査です。脳動脈瘤や血管の閉塞、脳腫瘍などを診断する検査です。

また、当院ではIVR(インターベンション・ラジオロジー)と呼ばれる血管内治療を行っています。IVRでは、脳動脈瘤に対するコイル塞栓術、血管閉塞に対する血栓回収術、頸動脈狭窄に対するステント留置術、脳腫瘍や血管奇形に対する異常血管塞栓術などの治療を行っています。

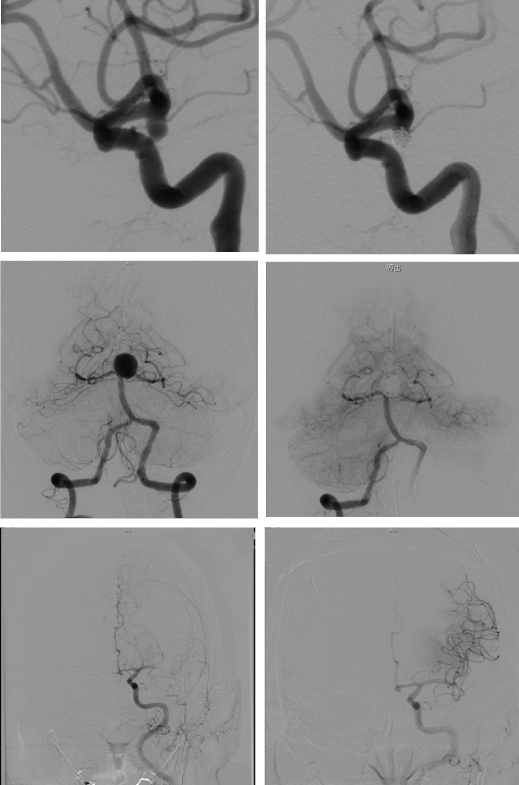

心臓領域

心臓までカテーテルを挿入して冠動脈を撮影します。冠動脈の狭窄や閉塞を診断するとともに、その病変部位に合わせて、血栓吸引、また狭窄部位にステント挿入やバルーンカテーテルで拡張して、血流を回復させる治療を行っています。

心臓までカテーテルを挿入して冠動脈を撮影します。冠動脈の狭窄や閉塞を診断するとともに、その病変部位に合わせて、血栓吸引、また狭窄部位にステント挿入やバルーンカテーテルで拡張して、血流を回復させる治療を行っています。

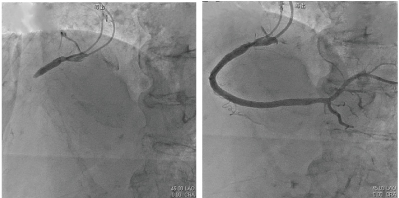

MRI 3.0T(1台)・1.5T(1台)

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)とは、磁力と電磁波の力を用いて人間の体にある水素原子の動きを利用して、体の断面を撮像する装置です。全身の臓器や血管を診ることができます。当院では、主に脳、脳血管、脊椎系の検査を多く行っています。頭部領域では、脳梗塞や脳出血、脳腫瘍の鑑別、その他の変性疾患を診断することができます。また、造影剤を使用せずに、脳血管を描出でき(MRA:MR angiography)動脈瘤や血管の狭窄などを診断することができます。

320列 CT

X線を身体に照射し、360度方向から収集した情報をコンピュータ処理・解析して、断面像を得る検査です。320列CTでは、1回転のスキャンで16cmの範囲を撮像することが可能です。心臓(冠動脈)や頭部(脳血管)を1回転で撮影できるため、従来のCTに比べて短い撮影時間で体動やブレの少ないきれいな画像を得ることができるようになりました。

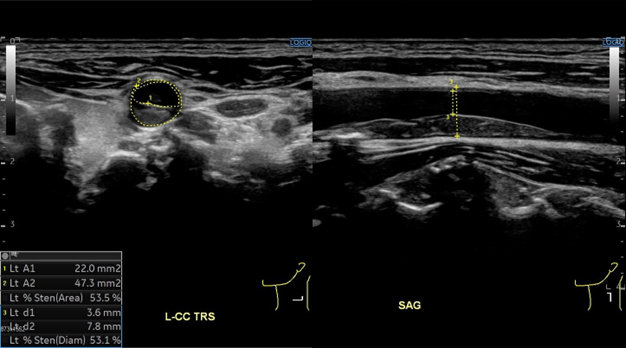

頸部超音波検査

頸動脈超音波検査とは、超音波(人間の耳に聞こえない周波数の音波)が頸動脈(大動脈から頭部へ血液を送る血管)まで届き、その反射した波を画像化した検査です。頸動脈超音波検査は全身の動脈硬化度の評価の指標となり、頸動脈狭窄や閉塞、あるいは脳塞栓になり得る動脈硬化性血管病変の発見に有効な検査です。

一般撮影

一般撮影とは、X線を用いて胸部(肺や縦隔)、腹部(ガス像や臓器の診断)、骨(骨折の有無や関節の状態)などを診断します。X線とは放射線の一種で、X線を人体に照射し、各組織を通過してきたX線の量の違いを画像化したものです。たとえば、X線が透過しにくい骨は白く写り、X線が透過しやすい空気(肺やガス)などは黒く写ります。当院では、FPD(フラットパネルディテクタ)装置を導入しました。FPDは従来の装置に比べ、より鮮明で高画質な画像を提供することが可能になった上に、以前より被ばくが少なく、また撮影後ほぼリアルタイムで画像を確認することができるため検査の待ち時間の短縮につながっています。

スタッフ

診療放射線技師 15名

日本脳神経超音波学会認定 脳神経超音波検査士 4名

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 1名

X線CT認定技師 1名

画像等手術支援認定診療放射線技師 6名

Ai認定技師 4名

肺がん認定技師

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 1名

X線CT認定技師 1名

画像等手術支援認定診療放射線技師 6名

Ai認定技師 4名

肺がん認定技師

実 績

研究発表

| 開催月 | 学会名 |

| 2023年 | 第39回日本脳神経血管内治療学会 シンポジウム |

| 2023年 | 日本血管撮影・インターベーション専門診療放射線技師認定機構 第4回ワークショップ |

| 2024年 | CLCB ALPHENIX 2024 |